« Je crois avoir toujours écrit en écoutant le Jazz, je dis le Jazz et non « du » jazz telle cette chose que l’on consommerait dans des bacs sur lesquels on indique que l’acheteur va gagner 30% sur le prix d’origine. Non, les 30% de sueur jamais payée dans les années 20, les années 40 ou les années 60 sont le pourcentage auquel je pense lorsque Thélonius Monk ou Bud Powell se feront matraquer par les « cops ». Lorsque j’écrivais à la fin des années 90 sur l’envers de St-Germain-des-Près (Le Minotaure. Souvenirs d’une librairie de Paris (1948-1987)) et autour du Surréalisme hétérodoxe, j’écoutais les émissions d’Alain Gerber sur France Musique, ses feuilletons radiophoniques sur Erroll Garner ou Bill Evans, mes pianistes préférés, des feuilletons qui n’en finissaient plus pour mon plus grand bonheur d’auditeur.

« Je crois avoir toujours écrit en écoutant le Jazz, je dis le Jazz et non « du » jazz telle cette chose que l’on consommerait dans des bacs sur lesquels on indique que l’acheteur va gagner 30% sur le prix d’origine. Non, les 30% de sueur jamais payée dans les années 20, les années 40 ou les années 60 sont le pourcentage auquel je pense lorsque Thélonius Monk ou Bud Powell se feront matraquer par les « cops ». Lorsque j’écrivais à la fin des années 90 sur l’envers de St-Germain-des-Près (Le Minotaure. Souvenirs d’une librairie de Paris (1948-1987)) et autour du Surréalisme hétérodoxe, j’écoutais les émissions d’Alain Gerber sur France Musique, ses feuilletons radiophoniques sur Erroll Garner ou Bill Evans, mes pianistes préférés, des feuilletons qui n’en finissaient plus pour mon plus grand bonheur d’auditeur.

A 13 ans, en 1964, j’écoutais la nuit sur un poste à transistors Pizon Bros, activé par une pile de 9,5 v., l’émission d’Henri Renaud, la nuit qui me tenait ailleurs très loin de l’obligation du lycée le lendemain matin. Le jazz a sauvé bien des créateurs, comme il m’a sauvé, sans doute avec l’agilité à échapper aux coups de matraques en vrai et au figuré. Un soir, Henri Renaud parla d’un saxophoniste mort jeune dont le corps avait été retrouvé dans l’Hudson et en une seule sentence, je condensais tout à la fois : la littérature de Richard Wright, la guitare de Django Reinhardt, la nuit écourtée des desperados, l’obsession de la fugue et l’expressionnisme comme esthétique majeure.

Sur le mode mineur, que de centaines d’heures consacrées à la note bleue ! Abaissée d’un demi-ton diront les musicologues, au moment où le spleen vécu par les poètes romantiques vous prend vous aussi, à l’occasion d’un crépuscule conçu pour votre solitude. Quand j’y pense, tous ces jazzmen morts jeunes, avant la soixantaine pour beaucoup, qui ont tant donné : Bill Evans, Django Reinhardt, Bud Powell, Stan Getz, Charlie Parker, Wes Montgomery, Scott La Faro, Chet Baker…

Une même oreille ouverte sur les accords, les sonorités et le swing a été la mienne lors de la composition de « Nice, le roman des bars de jadis ». Parfois, en parallèle des pièces jazzistiques défilaient devant mes yeux des séquences de films, Fellini Roma, Il Sorpasso, la Notte, la soif du Mal, les Monstres, Quand la ville dort, des films du temps de ma cinéphilie et des séances à la Cinémathèque dans le Vieux-Nice, îlot Rey Serruriers.

Pour une playlist, j’aimerais aussi bien citer un album entier qu’un « standard » et alors je citerais sans hésiter : Erroll Garner encore, « Concert by the Sea »,

Chet Baker : Sings,

Stan Getz et Bill Evans : But Beautiful,

Bill Evans : You’re Gonna Hear From Me,

Sonny Stitt/Bud Powell/J. J. Johnson : the Full Album

et bien sûr les albums de Django Reinhardt et Stéphane Grapelli,

les séances enregistrées en Hollande par Wes Montgomery,

Miles Davis époque cool,

John Coltrane avant le free …

Le jazz n’a pas besoin d’être réinventé en « free », même si idéologiquement le bruit des chaînes se faisait mieux entendre et les cris poussés plus réels que chez Duke Ellington, car le jazz est déjà free depuis ses origines. Il est une musique qui nous a appris à faire imploser la chambre d’enfant : la musique de chambre, tout, mais pas ça, non.

Un poco loco, Bounce, un peu fou, rebondir, toute une vie en syncopes successives.

Je suis de la génération qui a connu et dactylographié sur une machine à écrire mécanique, une feuille de carbone pour la duplication sur papier pelure, puis dactylographiant sur la machine à boules interchangeables qui faisaient un bruit d’hydravion, IBM ou OLIVETTI, n’oublions pas Adriano Olivetti le fils, l’ami d’Italie inventeur du premier ordinateur de bureau. Le computer a changé le bruit de la frappe, le retour en arrière, le jeu entre la main droite et la main gauche. « No problem » diraient les Jazz Messengers. L’écriture s’est adaptée, mais la musique intérieure est restée le jazz, la main souvent suspendue dans les airs avant de frapper les touches, d’appuyer à la façon du pianiste. Et tandis que sur le tempo une main cherche les gags, l’autre cherche les accords insolites, la syntaxe faite pour le phrasé, la langue parlée.

Mon style d’écrivain et le jazz be-bop sont de même extraction, le truc de ne pas pouvoir danser sur cette musique, selon le commentaire de Louis Armstrong, le risque de s’éloigner d’un rythme où l’on ne puisse comprendre les pas de danse du Mambo, de la Bosa ou du Swing n’a pas une grande importance puisque l’écrivain que je suis devenu peut communiquer son propre tempo et faire voir le bout de ses chaussures-pie, comme s’il revenait en permanence des Caraïbes, à ses lecteurs attentifs, aux lecteurs musicologues ayant perdu les feuilles de solfège au profit des feuilles mortes qui se « ramassent à la pelle ».

Pour les lecteurs de ce roman consacré aux bars de Nice de jadis et de naguère, l’écho de la note bleue qui partit peut-être une nuit de 1953 dans la cave d’un bar situé au 19 de la rue Masséna, emportant avec lui les stridences de Barney Wilen, Pierre Franzino, Bibi Rovere, Jean Tosan et Maurice Chapirond, précurseurs de bien des musiciens ayant joué régulièrement dans les cafés à Nice, parvient de nos jours aux oreilles non moins attentives des clients de la Cave Romagnan.

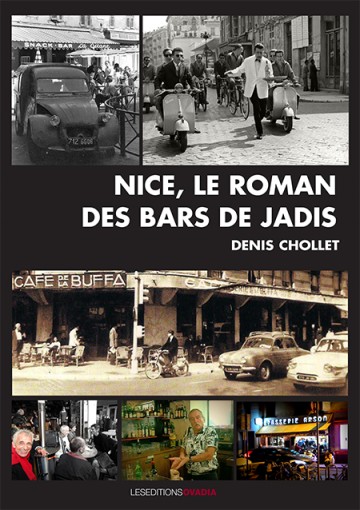

Dernier paru ouvrage : « Nice, le roman des bars de jadis » chez Les éditions Ovadia (30 mars 2018)